Milei

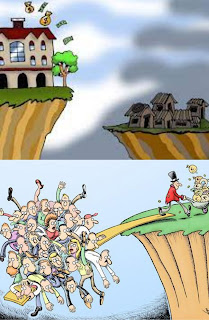

nos lleva a un abismo empobrecedor: ¿Por qué?

1. Marco

teórico del contexto.

La política tiene fundamental

importancia en la economía, porque la economía es política: la distribución de

la riqueza que se genera con el trabajo de una sociedad y de los ingresos

depende de decisiones políticas (sistema impositivo, direccionamiento del gasto

público, rol del estado, políticas fiscales y monetarias).

Cuando se dice que hay que

reducir el estado porque sólo el sector privado es eficiente, se desconoce

hasta la propia teoría liberal neoclásica que demuestra las ineficiencias de

los oligopolios y monopolios que obtienen beneficios extraordinarios para el

capital y los dueños de esos capitales aun sin trabajar (sólo por ser los

dueños del factor capital). No hace falta leer a Marx, ni siquiera a Keynes

para llegar a esta conclusión; fueron los pensadores clásicos como Adam Smith y

David Ricardo los que escribieron en contra de los monopolios y la función

imprescindible del estado para evitarlos (en aquella época creían que eran

“fallas” del mercado que el estado podría corregir con su intervención); y los

mismos liberales neoclásicos los que analizando matemáticamente la economía

demostraron los problemas que generan al mercado los oligopolios colusorios y

oligopsonios.

Nuestro actual presidente es

tan fanático y fundamentalista del capitalismo salvaje sin estado, que defiende

posturas que científicamente no funcionan siquiera desde el punto de vista

matemático neoclásico, y mucho menos desde un análisis económico más

pertinente y real como el de la macroeconomía keynesiana, tendencia de pensamiento

económico que defiende un capitalismo con fuerte intervención del estado, gracias

a la cual se desarrollaron los países hoy “avanzados” y se generó lo que hoy

llamamos “estado de bienestar” en Estados Unidos y en los países europeos

después de la crisis de 1930 y especialmente después de la segunda guerra

mundial.

Toda la evidencia histórica demuestra lo contrario de lo expresado por

el presidente Milei en Davos.

El auge del capitalismo se dio con la

intervención y gracias al rol de los estados. Hubo cantidades de políticas

proteccionistas para el desarrollo de las industrias y de los sectores

agropecuarios en los diferentes países europeos que se mantuvieron hasta que

esos sectores fueran competitivos y se volvieron a restaurar cada vez que los

estados lo consideraron necesario, incluyendo a Gran Bretaña, país en el que se

inició la primera revolución industrial que dio lugar al capitalismo moderno.

El desarrollo de los países

que hoy llamamos “altamente industrializados” no fue producto del libre

comercio absoluto, sino más bien de políticas mercantilistas (intervención

del estado para fomentar exportaciones), keynesianas (intervención del estado a

través del gasto público para fomentar inversiones) e inclusive del

imperialismo y el empobrecimiento de otras zonas del planeta como África.

No es el objetivo de este

breve artículo describir caso por caso, pero se invita al lector a investigar

sobre el desarrollo industrial de los países europeos, o casos asiáticos, como

Corea del Sur. Este último tiene una historia reciente muy interesante, ya que

su importante desarrollo industrial tuvo su origen entre 1961 y 1980 de la mano

de un estado muy presente, y en las primeras décadas de desarrollo, mediante

una economía planificada por el gobierno. Sobran entonces los ejemplos para

refutar esa delirante afirmación de que el estado es el problema para el

desarrollo económico.

Aclarados estos primeros

conceptos sobre el rol que tuvo y tiene el sector público en los países

desarrollados, pasamos a la Argentina.

2. ¿Qué

ha ocurrido en Argentina?

En Argentina tuvimos distintos

modelos de acumulación capitalista con diferentes gobiernos y con diferentes

resultados económicos y sociales a lo largo de nuestra historia. Afirmar que

“siempre hemos fracasado” o que “fue todo lo mismo” es ignorar o mentir sobre

nuestra historia económica.

No es tampoco objetivo de este

artículo desarrollar nuestra historia económica; la podemos leer en textos

imprescindibles como “La economía argentina” de Aldo Ferrer. Allí se tratan las

principales políticas económicas y sus impactos dentro de tres modelos de

acumulación, y queda claro que los contextos, las políticas y sus resultados

fueron sumamente diferentes.

Los modelos de acumulación a

los que nos referimos fueron: el modelo agroexportador (1860 a 1930), el

modelo de industrialización por sustitución de importaciones (1930 a 1975) y el

modelo aperturista con hegemonía financiera (1976 en adelante).

Cuando aun los que no somos

profesores de historia leemos la historia, quedan claras grandes diferencias

entre los modelos y los gobiernos. Dentro del período de industrialización por

sustitución de importaciones, y específicamente durante los dos primeros

gobiernos de Juan Perón, con una planificación económica a cargo del estado, se

dio un crecimiento del PBI y una fuerte mejora en la distribución del ingreso

entre el trabajo y el capital, que sólo tuvo rasgos similares mucho más

adelante entre 2003 y 2015 con el kirchnerismo en el gobierno. Para 1910

Argentina era una potencia agroexportadora con la mayoría de su población en la

miseria y con una clase terrateniente rica, es decir, absoluta desigualdad en

la distribución del ingreso. Eso cambió sustancialmente durante el período de

“industrialización inconclusa”, como lo llama Aldo Ferrer, llegando al año 1974

con una distribución funcional del ingreso mucho más igualitaria que antes de

1940.

Con la dictadura de 1976

Argentina entró en un período de desregulación económica, desprotección de la

industria y apertura comercial y financiera, que terminó en 1983 con una

regresiva distribución del ingreso, multiplicación de la pobreza y

endeudamiento externo.

Las políticas neoliberales se

acrecentaron en la década del 90 con los gobiernos de Menem y más adelante en

2015 con Macri. Las políticas económicas no fueron iguales, porque los

contextos (endeudamiento, sector externo, geopolítica) tampoco fueron iguales,

pero tuvieron en común el super endeudamiento externo producto no del déficit

fiscal, sino del déficit del balance de pagos por la liberalización del

movimiento de capitales y la fuga de los mismos.

Llegamos en forma muy resumida

al punto que queremos detallar a continuación.

No deberíamos cometer los mismos

errores que nos costaron desempleo, pobreza y dependencia externa por el

sobreendeudamiento. Nos referimos a la absoluta libertad en la cuenta financiera

del país que promueve la fuga de capitales, a la privatización de nuestras

empresas públicas, que si tienen ineficiencias habría que gestionarlas mejor,

como se hizo con la YPF con participación estatal mayoritaria, pero no regalando

el patrimonio de todos los argentinos en sectores estratégicos como la energía,

los ferrocarriles, los aviones, los puertos, los satélites, la investigación

científica y tecnologógica, etc.

Cuando en la década de 1990 el

gobierno de Menem privatizó muchas de esas empresas, el resultado no fue que

haya mejorado su “eficiencia” (tal vez el único caso en que mejoró fue el

sector específico de la telefonía hoy en manos privadas), sino que el estado

tuvo que hacerse cargo de los déficits de las empresas privatizadas a través de

subsidios permanentes, mientras esas empresas dejaban a cientos de miles de

trabajadores sin empleo. La tragedia del menemismo con Cavallo como ministro de

economía no debiera haberse olvidado.

3. La

Argentina libertaria y el camino hacia un abismo de pobreza masiva.

Hoy, a sólo 45 días del inicio

del gobierno de Milei, ya podemos ver que aquella tragedia se ve venir en forma

potenciada y más rápido. Al momento de escribir estas líneas el poder ejecutivo

emitió un DNU y envió al congreso un proyecto de ley de más de 500 artículos,

por medio de los cuales pretende:

· Desregular totalmente la economía, sin importar

si esas regulaciones son necesarias o no, sin medir las consecuencias que van a

sufrir sectores del capital y trabajadores; pequeñas y medianas empresas

industriales sobre todo van a terminar quebrando y dejando a gran parte de la

población desempleada por la apertura indiscriminada que se anuncia y por la

reducción del consumo interno producto de la deliberada baja de los salarios

reales de jubilados y trabajadores activos.

· Suprimir o fusionar organismos del estado que

cumplen importantes funciones que ningún privado va a sustituir, y que al

contrario de lo que expresa el actual gobierno, empresas privadas aprovechan el

trabajo de esos organismos, como los avances del INTA o el INTI y tantos otros

organismos públicos descentralizados cuyos aportes a la sociedad no se pueden

medir simplemente con contabilidad clásica.

· Privatizar más de 40 empresas públicas, muchas

de ellas que brindan servicios estratégicos como Aerolíneas Argentinas, Arsat, y

otras que además de ser estratégicas obtienen ganancias económicas como el

Banco Nación. Tamaño disparate, abrir al capital privado este tipo de empresas,

nos va a hacer retroceder a épocas anteriores a 1930-1940, justamente lo que

pareciera que al presidente Milei le gustaría: la Argentina oligárquica de 1910.

· Reducir impuestos a los más ricos, como el

Impuesto sobre los Bienes Personales. Desde Keynes hasta acá sabemos que el

estado puede entrar en déficit fiscal en el corto plazo por ejemplo con

políticas anticíclicas para salir de una recesión cuando es el sector privado

el que no invierte sus ahorros; pero no deberíamos convivir siempre con déficit

fiscal, si bien está probado que no es este el principal problema de Argentina

(el principal problema de la economía argentina que nos demuestra la historia

es el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos).

Ahora bien, si

queremos reducir el déficit fiscal, no lo vamos a lograr sólo bajando el gasto

público, porque hay gastos indispensables y porque bajar el gasto público tiene

un efecto recesivo. Para disminuir o eliminar el déficit fiscal se hace

necesario también aumentar algunos impuestos, y lo más justo y equitativo sería

subir impuestos a los más ricos, a los sectores que más ganan y que mayor parte

del excedente económico se llevan. No se entiende por qué entonces se decide

bajar el impuesto a los bienes personales, que sólo afecta a los más ricos y ya

era muy bajo.

· Por último para este breve análisis, pero sin

agotar para nada la lista de decisiones gravosas para los argentinos que se

pretenden aprobar en el proyecto de ley de Milei, vamos a mencionar el

desfinanciamiento de las provincias.

Desde la década menemista, varios

servicios básicos y fundamentales para la sociedad fueron totalmente

transferidos a la jurisdicción de las provincias, incluyendo la salud y la

educación públicas (niveles inicial, primario y secundario). Hasta los

economistas liberales clásicos que hemos citado (Smith, Ricardo) consideraban

que este tipo de servicios y las grandes obras de infraestructura son función

del estado.

Sin embargo el actual gobierno nacional reduce o directamente quita

las transferencias para obra pública a las provincias, y las ahoga desde el

punto de vista financiero con el objetivo de que las mismas implementen planes

de ajuste a la par de la nación. Las políticas del gobierno nacional de

restricción presupuestaria hacia las provincias ponen en peligro la inversión

en salud y educación.

Como dijimos, quedaría mucho

para detallar y para analizar, pero lo que queda claro, es que a 45 días del

inicio de este gobierno, la situación es muy grave porque con estas medidas se

vislumbra que durante los próximos dos años, con facultades legislativas que se

van a delegar al poder ejecutivo, y con las ideas que tiene este poder

ejecutivo que sólo favorecen a los grandes monopolios nacionales y

trasnacionales, vamos rumbo a un máximo empobrecimiento y destrucción irreversible

del tejido social, ya bastante deteriorado por políticas precisamente de

ausencia del estado o del estado que abandona la principal función de la

política económica, que es apuntar al desarrollo con equidad social mediante el

crecimiento sustentable con redistribución del ingreso.

Juan Gavassi

Contador Público.

Prof.

titular de las cátedras de Economía Política, Macroeconomía y Política

Económica en el ISFDyT 52 de S. Isidro.